Serunya Kehidupan Masyarakat Masa Kerajaan Mataram Kuno, Dari Mengolah Makanan sampai Cari Hiburan

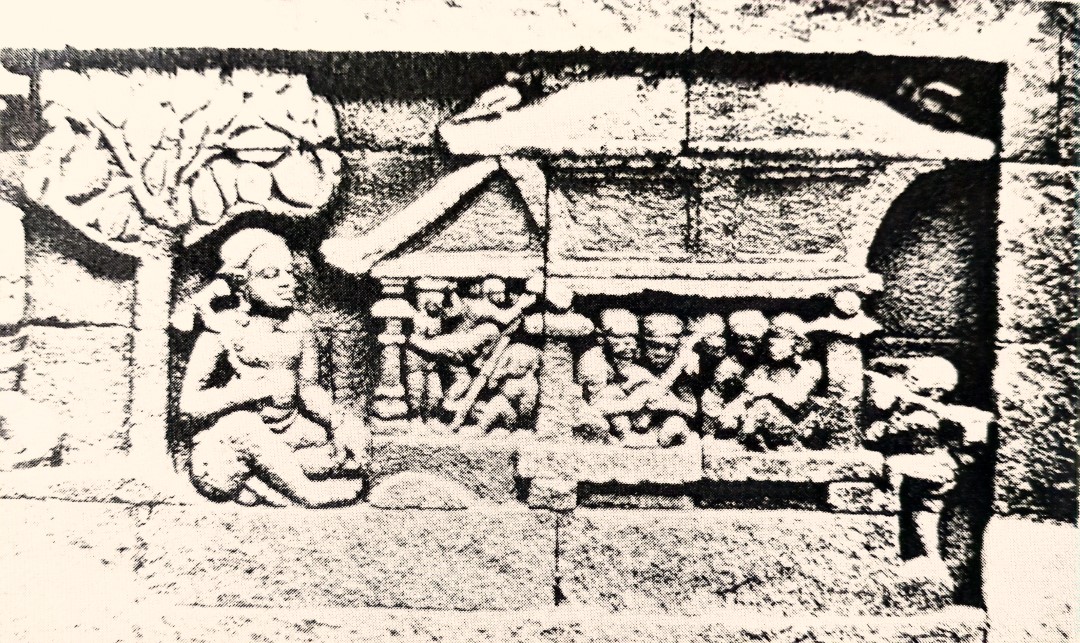

Salah satu relief Candi Borobudur menggambarkan kehidupan di istana Mataram Kuno. (Foto: Delpher)

MerahPutih.com - Halo, Guys! Pernah kepikiran enggak bagaimana rasanya menjalani kehidupan tanpa listrik, sinyal internet, dan jaringan telepon?

Apakah kamu bakal mati gaya karena enggak bisa mengakses pengetahuan terkini lewat internet, bercakap-cakap dengan teman yang jauh, menyaksikan tayangan hiburan favorit, dan mengetahui mode atau makanan yang lagi hype?

Tenang! Kamu enggak bakal mati gaya apalagi mati betulan. Nenek moyang kita pernah melampaui itu kok. Mereka tetap hidup dan menjalani hari-hari seperti biasa sesuai dengan kedudukan atau status sosialnya.

Misalnya masyarakat Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Mereka mengolah hari-harinya agar tetap hidup dengan berbagai cara. Tanpa bantuan listrik dan internet.

Masyarakat Mataram Kuno tetap mampu membangun permukiman, membuat pakaian, mengolah makanan, berdagang, mengerjakan pertanian, membayar pajak, berpesta, dan menghibur dirinya sendiri.

Kayak gimana jelasnya, yuk simak penjelasan di bawah ini.

Pengaruh Status Sosial bagi Masyarakat Mataram Kuno

Masyarakat Kerajaan Mataram Kuno punya cara berpakaian yang berbeda satu kelompok dengan lainnya. Semua bergantung ke status sosialnya.

Saat itu, masyarakat Mataram Kuno terdiri atas beberapa kasta karena pengaruh kebudayaan India, yaitu caturwarna (empat kasta).

Caturwarna terbagi atas Brahmana (pendeta/agamawan), Ksatrya (prajurit), Waisya (pedagang dan pengrajin), dan Sudra (petani dan budak).

Namun, kenyataannya, masyarakat Mataram Kuno enggak mengadopsi pembagian kasta ini sepenuhnya.

"Stratifikasi sosial masyarakat Jawa Kuna (kuno) bersifat kompleks dan tumpang tindih," terang Ayatrohaedi dkk dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid II.

Misalnya kasta Brahmana ternyata enggak selalu punya jabatan di pemerintahan. Atau kasta Ksatrya yang justru bisa memegang jabatan keagamaan di pemerintahan.

Kalau dikelompokkan lagi, ternyata masyarakat Mataram Kuno terdiri atas tiga kelompok: penguasa/keluarga kerajaan/bangsawan, agamawan, dan rakyat jelata.

Yang jelas, dua golongan pertama bisa disebut sebagai golongan elite. Jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan golongan terakhir jumlahnya jauh lebih besar.

Sandang, Pangan, dan Papan

Nah, karena ada pembagian itu, beberapa golongan mempunyai hak istimewa (privileges), termasuk dalam soal berpakaian. Ada aturan tertentu yang mengkhususkan sejumlah elemen pakaian buat kalangan elite saja.

"Misalnya golongan bangsawan atau golongan elite. Mereka mempuyai ciri-ciri sebagai berikut: perhiasan mewah, terdiri dari mahkota, anting-anting, upavita, gelang tangan, kainnya selutut atau sampai pergelangan kaki, ikat pinggul (kadang-kadang), sampur (kadang-kadang), gelang kaki," urai Inda Citraninda Noerhadi dalam Busana Jawa Kuna.

Inda mendapatkan gambaran cara berpakaian masyarakat Mataram Kuno melalui pembacaan relief di Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9 M.

Oya, upavita adalah tali penanda kedudukan di masyarakat dan sampur itu selendang.

Berbeda dari golongan penguasa, agamawan memakai jubah khusus yang terbuka pada bagian pundak kanannya.

Sedangkan rakyat jelata hanya memakai celana pendek atau kain dari perut hingga sebatas lutut. Jadi, bagian dadanya terekspose jelas. Baik lelaki maupun perempuan.

Rakyat jelata juga enggak pakai banyak perhiasan.

Seperti dalam berpakaian, pemilihan makanan juga mengikuti status sosial. Ada makanan tertentu yang hanya boleh dikonsumsi penguasa.

"Dalam prasasti-prasasti, makanan yang dimaksudkan sebagai hak istimewa ini biasanya disebut dengan istilah rajamangsa yang arti harfiahnya adalah 'makanan raja'," tulis Supratikno Raharjo dalam Peradaban Jawa Dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir.

Contoh rajamangsa adalah kambing yang belum keluar ekornya, penyu badawang, babi liar pulih, babi liar matinggantungan, taluwah, dan anjing yang dikebiri.

Makanan pokok masyarakat Mataram Kuno adalah nasi. Tiap daerah berusaha memenuhi kebutuhan akan beras dan padinya sendiri melalui pertanian hingga tercapai surplus (swasembada) buat dijual ke daerah lain.

Sebab "Padi dan beras telah merupakan barang komoditi pertanian tulang punggung perekonomian kerajaan," sebut Titi Surti Nastiti, arkeolog Universitas Indonesia, dalam "Pangan dalam Naskah Kuna Nusantara".

Selain beras, masyarakat Mataram Kuno juga gemar menyantap ikan asin dari ikan kembung, tenggiri, dan bawal. Boga laut seperti kerang, kepiting, pari, dan cumi-cumi juga kerap dimakan masyarakat.

Enggak ketinggalan lalapan mentah atau sayuran rebus sebagai pelengkap menu makan. Ditutup dengan pencuci mulut yang terbuat dari buah seperti pepaya, kelapa, pisang, tebu, dan talas.

Sambil menunggu waktu makan besar, masyarakat Mataram Kuno juga telah terbiasa mengonsumsi beragam camilan semacam dodol.

Semua disantap di dalam rumah yang indah.

"Dihiasi dengan genting berwarna kuning dan hijau," tulis Buku 489, Sejarah Dinasti Song (960-1279), seperti dikutip oleh W.P. Groeneveldt dalam Nusantara dalam Catatan Tionghoa.

Letak rumah masyarakat Mataram Kuno disesuaikan pula dengan status sosial mereka. Rumah penguasa biasanya ditempatkan di tengah ibukota kerajaan.

Rumah penguasa dikelilingi oleh dinding dari batu bata atau kayu, sedangkan ibukotanya dibatasi oleh tembok kota.

Di luar dinding itu, tapi masih dalam tembok ibukota, rumah rakyat jelata, beberapa anggota kerajaan berdiri, dan kaum agamawan berdiri. Masing-masing dibatasi oleh penanda khusus.

"Jadi, di dalam lingkungan tembok ibukota kerajaan tinggal kelompok elite dan non elite, dengan raja dan keluarganya mengambil tempat tersendiri," ungkap Ayatrohaedi dkk.

Bekerja dan Membayar Pajak

Masyarakat Mataram Kuno menyambung hidup dari berdagang dan bertani. Buat menjual hasil produksi mereka, ada pasar yang buka pada hari-hari tertentu.

Pedagang terbagi atas tiga kelompok berdasarkan alat pengangkat dagangannya: yang pakai pikulan, yang gunakan pedati (gerobak ternak), dan bawa perahu.

Berdasarkan besar kecilnya dagangan, pedagang juga terbagi atas tiga kelompok: adagang (grosir), banyaga (pedagang besar), dan abakul (pedagang) eceran.

Barang dagangan mereka antara lain beras, bebuahan, hasil industri rumah tangga seperti besi dan tembaga, pakaian, payung, keranjang, anyaman, binatang ternak, unggas, gula, dan arang.

Transaksi dilakukan dengan mata uang dan satuan tertentu.

"Prasasti-prasasti menyebutkan istilah-istilah untuk satuan mata uang emas dan perak, yaitu suwarna, masa, dan kupang," catat Ayatrohaedi dkk.

Beberapa pedagang harus membayar pajak buat kerajaan.

Kalau pedagang menjual barang melebihi batas ketentuan, ia akan kena pajak. Petugas pajak kerajaan langsung yang memungutnya. Mereka disebut mangilala drawya haji.

Sedangkan pedagang yang kena pajak disebut samwyawahara.

"Jika barang yang dijual tidak melebihi ketentuan, maka petugas pajak tidak diperbolehkan untuk memungutnya," tulis Supratikno.

Selain berdagang, profesi lainnya adalah petani. Mereka disebut wanua atau thani. Bidang usahanya meliputi persawahan, perkebunan, perladangan, dan rawa.

Serupa pedagang, petani juga wajib membayar pajak.

"Di dalam berita dinasti Song dikatakan bahwa penduduk harus membayar 10 % dari hasil tanahnya sebagai pajak, dan untuk setiap 2,2 pikul pagi yang dijual orang membayar 1 qian emas sebagai pajak penjualan," tulis Boechari dalam "Ulah Para Pemungut Pajak di Jawa Kuno" yang termuat di buku Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti.

Pekerjaan selanjutnya adalah pandai besi.

Menurut arkeolog Titi Surti Nastiti dalam Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna, cukup banyak prasasti yang menyebut keberadaan mereka. Kala itu, mereka dikenal sebagai pandai wsi (besi).

Beberapa desa di Jawa Tengah seperti Tanggung dan Kedok dikenal sebagai asal pandai besi sedari abad ke-8. Mereka mengolah bijih besi yang terdapat di dekat tempat tinggalnya, terutama wilayah perbukitan.

Dari sini terbentuk jejala industri besi rumah tangga. Di pasar, mereka menjual karyanya berupa pisau, parut, loyang, cetakan kue, dan alat-alat pertanian.

Terakhir adalah pekerja kesenian. Mereka antara lain tukang gendang, penari wayang, dalang, penari topeng, pelawak, dan sejenisnya.

Mereka dapat upah dari pertunjukannya memeriahkan upacara tertentu seperti penetapan desa sima (desa yang diwajibkan merawat bangunan suci dan karena itu bebas pajak).

Setelah mendapat upah, pekerja kesenian itu wajib membayar pajak kerajaan.

Hiburan

Para pekerja kesenian ini termasuk orang yang mobile alias bekerja ke sana ke mari, sesuai dengan pesanan. Mereka lah yang menghibur masyarakat Mataram Kuno dalam tiap hajatan.

Pertunjukan hajatan ini jadi sarana hiburan paling keren buat penghilang stres pada masanya. Frekuensi gelaran hiburan terbilang cukup sering.

"Nenek moyang kita pada zaman mataram gemar akan berbagai macam pertunjukan," cerita Boechari dalam "Kerajaan Mataram Sebagaimana Terbayang dari Data Prasasti."

Beberapa bentuk hiburan antara lain pertunjukan wayang kulit, wayang orang, dan lawak.

Nah, di pertunjukan itu pula para penabuh gamelan dan pesinden unjuk gigi kebisaannya.

Khusus pertunjukan lawak, Masyarakat Mataram Kuno menyebutnya sebagai mabanol dan mamirus.

Mabanol mengacu pada unsur lawak dengan gerakan-gerakan, sedangkan mamirus lebih menekankan unsur perkataan lucu. Tapi dua-duanya tetap menghibur masyarakat.

Masyarakat menggilai pertunjukan lawak. Relief Karmawibhangga di Candi Borobudur menggambarkan penonton berbagai usia berdesakan menyaksikan pertunjukan itu.

Supratikno Rahardjo mencatat, pelawak ini enggak cuma tampil di desa, tapi juga di istana. Relief di Candi Borobudur juga menunjukkan pemusik jalanan yang bikin suasana makin meriah.

Yang menarik, pasar menjadi salah satu alternatif tempat hiburan masyarakat Mataram Kuno.

Di relief Karmawibhangga, terlihat beberapa orang lagi asyik mengadakan pertunjukan akrobatik di pasar. Salah satu senimannya keren banget; dia bisa menyeimbangkan papan panjang dan tipis di dagunya sambil berjoget.

Serius, enggak jatuh sama sekali!

Di bawah pohon, penonton duduk santai, menikmati aksi seru ini sambil bertepuk tangan dengan semangat. Ada juga yang mengangkat anaknya biar bisa lihat lebih jelas. Sama kayak sekarang, dulu momen begini pasti bikin hari jadi lebih ceria!

Nah, itulah sekelumit kehidupan masyarakat Mataram Kuno yang tanpa listrik dan sambungan internet.

Ternyata hidup tanpa listrik dan internet enggak bikin mati gaya, kan?

Masyarakat Mataram Kuno saja bisa menikmati hidup dengan cara mereka sendiri. Mungkin kita bisa belajar dari mereka untuk lebih menghargai momen-momen sederhana.

Siapa tahu, suatu hari nanti kamu bisa nonton pertunjukan akrobatik di pasar sambil makan dodol, tanpa harus mengecek notifikasi terus-terusan. Jadi, siap buat unplugged sesekali? (dru)

Bagikan

Hendaru Tri Hanggoro

Berita Terkait

4 Februari Memperingati Hari Apa? Ini Jawaban Lengkapnya

3 Februari Memperingati Hari Apa? Ada Nisfu Syaban dan Sejumlah Hari Penting

2 Februari Memperingati Hari Apa? Banyak yang Belum Tahu!

30 Januari Memperingati Hari Apa? Simak Peristiwa Penting di Dalam dan Luar Negeri

29 Januari Memperingati Hari Apa? Ini Peringatan Nasional dan Dunia

23 Januari Memperingati Hari Apa? Ini Sejarah dan Peringatan di Indonesia dan Dunia

20 Januari Memperingati Hari Apa? Banyak yang Belum Tahu!

19 Januari Memperingati Hari Apa? Tidak Libur, Tapi Penuh Sejarah Menarik!

17 Januari Memperingati Hari Apa? Ternyata Penuh Makna, Ini Ulasannya

13 Januari Memperingati Hari Apa? Dipenuhi Hari Penting Nasional hingga Dunia!