Kenapa Kita Halalbihalal sepanjang Bulan Syawal? Ini Asal-Usul dan Sejarahnya yang Jarang Diketahui

Kamis, 17 April 2025 -

MerahPutih.com - Halo, Guys! Setelah gema takbir menghilang dan kue-kue Lebaran tinggal remah-remah, saatnya kembali ke sekolah atau kampus.

Kayaknya belum rela ya harus berpisah lagi dengan libur panjang Lebaran. Namun, jangan khawatir. Hari-hari pertama ke sekolah atau kampus biasanya enggak serius-serius amat kok.

Karena ada satu kebiasaan khas Indonesia yang kembali hadir dan mewarnai hari-hari pasca-Idulfitri: halalbihalal.

Di tempat lain pun, sepanjang bulan Syawal, bulan setelah Ramadan dalam penanggalan Islam, masyarakat umum masih sering mengadakan halalbihalal.

Bukan sekadar saling sapa dan salam, halal bihalal telah menjadi semacam 'ritual nasional; yang tak bisa dipisahkan dari tradisi Lebaran di Tanah Air.

Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa sih orang Indonesia doyan banget bikin acara halalbihalal?

Artikel ini bakal ngajak kamu buat menelusuri sejarah dan makna di balik halalbihalal. Enggak cuma tentang silaturahmi dan minta maaf, tapi juga tentang politik, budaya, sampai jualan martabak. Serius.

Baca juga:

Sejarah Islamisasi Kepulauan Nusantara, Beberapa Teori tentang Kedatangan Islam dan Penyebarnya

Apa Itu Halalbihalal?

Menurut Prof K.H. Nasaruddin Umar, yang sekarang menjabat Menteri Agama Indonesia, halalbihalal adalah bahasa Arab yang orang Arab sendiri enggak paham.

"Halal bi Halal memang bukan bahasa Arab normal. Kata tersebut berasal dari akar kata halla-yahillu, berarti singgah, memecahkan, melepaskan, menguraikan, mengampuni. Halal bi Halal kini menjadi istilah lain dari silaturahim," tulis Nasaruddin Umar dalam buku Menelisik Hakikat Silaturahim.

Namun secara praktik, halalbihalal lebih dari sekadar minta maaf. Ia berkembang jadi ajang kumpul-kumpul formal maupun nonformal yang melibatkan keluarga, kolega kantor, komunitas RT/RW, alumni sekolah, sampai pejabat negara.

Biasanya, halalbihalal digelar setelah Lebaran lewat beberapa hari, kadang sampai berminggu-minggu. Ada yang santai di rumah, ada yang formal di aula gedung mewah.

Namun, esensinya sama: silaturahmi dan saling maaf-memaafkan.

Tradisi ini unik banget. Di Arab Saudi, Pakistan, Mesir, atau Turki, kamu enggak bakal nemu istilah atau kegiatan serupa.

Di sana, silaturahmi cukup dilakukan langsung setelah salat Id. Enggak ada acara kumpul massal dengan nama tertentu yang digelar berhari-hari setelahnya.

Hal ini bikin para peneliti budaya dan sejarah bertanya: dari mana asal-usul halalbihalal?

Baca juga:

Jejak Pertama, Masa Kerajaan Aceh

Belum ada catatan pasti tentang kapan kali pertama kata halalbihalal digunakan di Indonesia untuk menyebut pertemuan antarwarga yang diisi saling maaf dan menikmati makanan.

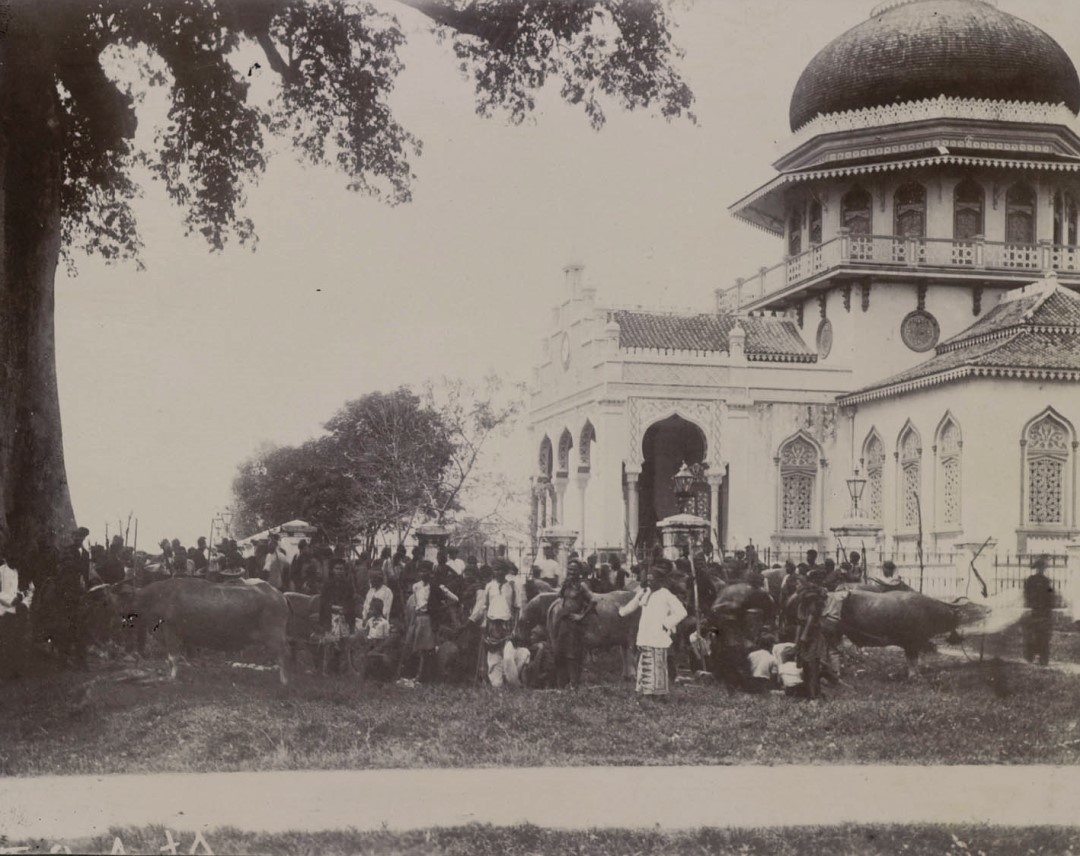

Namun, tradisi pertemuan atau pesta setelah Lebaran telah muncul sejak masa Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda pada awal abad ke-17.

Kala itu, Sultan gemar menggelar tradisi pawai yang melibatkan orang-orang penting kerajaan seperti hulubalang, bentara, dan sebagainya.

Pawai digelar sebelum dan setelah salat Ied. Jika ada pawai, berarti ada kerumunan orang. Jika berkerumun, tentulah mereka saling bertemu dan berinteraksi.

Setelah selesai salat Ied, Sultan menggelar pesta makan daging. Begitu pun dengan masyarakat biasa. Pesta makan ini disebut meugang.

Keterangan lain tentang pertemuan atau pesta besar setelah salat Ied yang berujung pada silaturahmi tercatat juga di Qanun Meukuta Alam, semacam Undang-Undang Dasar kerajaan yang disusun dan dirancang pada masa Sultan Iskandar Muda).

Setelah melewati bulan suci Ramadan, masyarakat dianjurkan saling mengunjungi kerabat, sanak-saudara untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Merekatkan kembali hubungan yang renggang.

Tradisi ini muncul pula di tanah Jawa ketika kerajaan Islam mulai berdiri di sini. Para raja menggelar silaturahmi dengan rakyat dan pembesar kerajaan.

Naskah kuno Sejarah Saung ing Para Ratu yang tersimpan di British Library dengan kode MSS Jav 10 dan terbit pada 1793-1794 menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati, salah satu walisanga atau penyebar Islam di Tanah Jawa pada abad ke-16, melakukan halal bihalal ke gurunya, yaitu Syekh Nur Jati.

Naskah kuno tersebut menuliskan istilah halal ba halal. Dengan demikian, kata halal bihalal mulai tercatat pada abad ke-18.

Baca juga:

Peran Kaum Sufi dalam Islamisasi Kepulauan Nusantara, Harmoni Budaya dan Agama

Halalbihalal di Bawah Penjajahan Belanda

Pada masa kolonial abad ke-19, orang Eropa dan pejabat Belanda di Hindia Belanda menyebut perayaan Lebaran 1 Syawal sebagai tahun baru pribumi atau warga lokal (warlok).

Mereka juga mencatat bulan Syawal sebagai bulan yang penuh perayaan, termasuk di dalamnya silaturahmi ke sanak famili dan makan-makan.

“Di mana-mana perayaan pesta ini disertai hidangan makan khusus, saling bertandang yang dilakukan oleh kaum kerabat dan kenalan, pembelian pakaian baru, serta berbagai bentuk hiburan yang menggembirakan,” tulis Snouck Hurgronje dalam “Surat Kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri”, 20 April 1904, termuat di Nasihat-Nasihat Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1939 Jilid IV.

Perayaan Syawal, disebut juga resepsi Lebaran, itu digelar oleh semua umat Islam. Baik oleh yang taat dan saleh maupun oleh yang praktik ibadahnya jarang-jarang.

“Juga mereka yang hanya berpuasa satu hari atau lebih pada awal dan akhir bulan puasa, bahkan juga kebanyakan orang Jawa yang sama sekali tidak berpuasa, ikut pula merayakan pesta ini dengan tidak kurang gembiranya daripada orang-orang saleh yang sangat patuh kepada hukum agamanya,” lanjut Snouck.

Meski enggak disebut langsung sebagai halal bihalal, perayaan itu mengundang orang ramai untuk datang dan makan-makan.

Saking banyaknya perayaan sepanjang Syawal di segala lapisan warga lokal, pejabat Hindia Belanda jadi agak keberatan dengan perayaan itu.

Menurut sebagian mereka, perayaan Lebaran orang tempatan terlalu makan biaya alias boros. Lebih lagi jika perayaan itu digelar secara resmi oleh pamongpraja (sekarang semacam pegawai negeri) bumiputra seperti bupati.

Istilah halal bihalal mulai jamak tersua dalam terbitan koran-koran kolonial abad ke-20. Sebagian mereka menulisnya alal bahalal.

Soewara Moehammadijah, majalah resmi milik organisasai Muhammadiyah, memberitakan iklan tentang silaturahmi antarpembacanya jelang Idul Fitri 1 Syawal 1344 Hijriah (14 April 1926).

"Soewara Moehammadijah bersedija oentoek menjampaikan alal-bahalal saudara, dengan ongkos jang ringan, ialah ƒ0,50," tulis majalah tersebut.

Simbol ƒ adalah satuan mata uang ketika itu, yaitu florin. Jika dikonversi dengan nilai rupiah sekarang, ƒ0,50 berarti sekitar Rp 4.000. Murah banget ya!

Nah, iklan itu menunjukkan halalbihalal ternyata enggak mesti kumpul-kumpul, tapi juga cukup dengan ucapan.

Baca juga:

Sultanah Nahrasiyah, Jejak Perempuan Pemimpin dari Samudra Pasai

Diadopsi Umat Lain

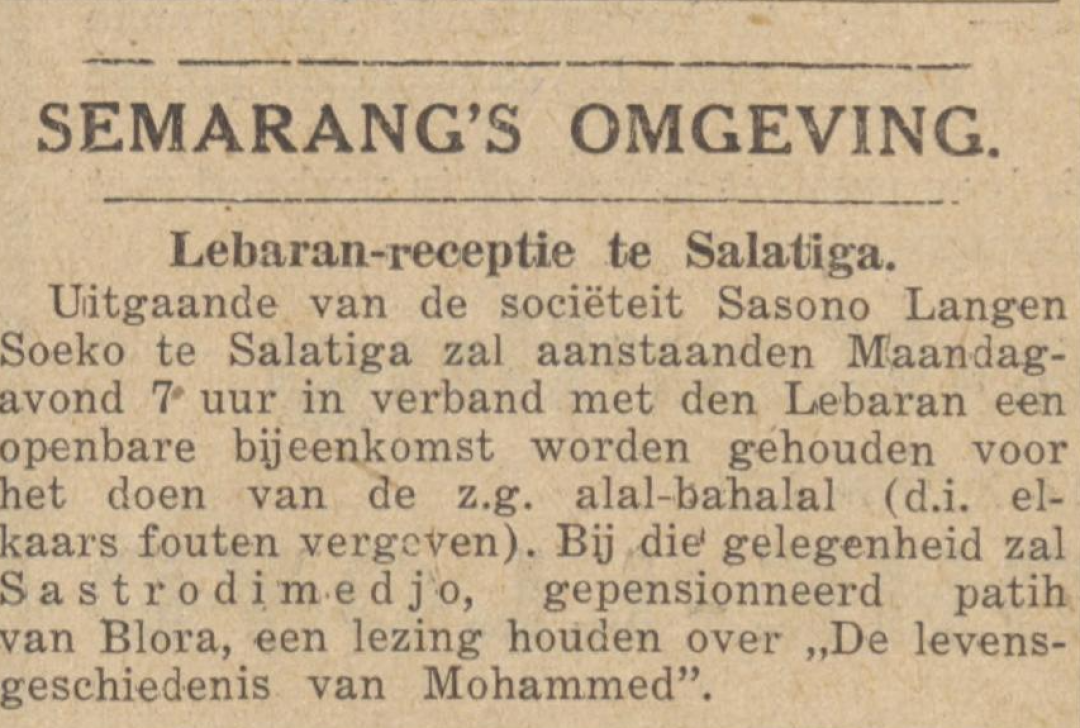

Meski begitu, halalbihalal sangat lekat dengan pertemuan langsung. Ini misalnya tersua dalam berita surat kabar De Locomotief 5 Januari 1935.

"Bertepatan dengan perayaan Lebaran, pada Senin malam mendatang pukul 19.00, akan diadakan acara alal-bahalal di Societeit Sasono Langen Soeko, Salatiga. Acara ini bertujuan untuk saling memaafkan dan melupakan kesalahan satu sama lain," tulis koran tersebut.

Dalam kesempatan itu pula, Sastrodimedjo, seorang mantan patih dari Blora yang sudah pensiun, dikabarkan akan memberikan ceramah menarik tentang Kisah Hidup Muhammad.

Surat kabar De locomotief pada 28 Desember 1927 menulis bagaimana pengaruh halalbihalal pada masyarakat Jawa.

Menurut mereka, masyarakat Jawa telah lama mengenal tradisi halal bihalal, mengunjungi kerabat dan teman setahun sekali, guna saling memaafkan atas kesalahan dan kekhilafan.

"Dalam tradisi Islam, momen ini dilakukan pada salah satu hari raya besar mereka, yaitu saat 'Bakda' Pada hari tersebut, mereka melaksanakan alal bahalal dan hari-hari berikutnya juga diisi dengan semangat rekonsiliasi," tulis De Locomotief.

Bakda berasal dari bahasa Arab. Artinya 'setelah'. Jadi, bakda yang dimaksud adalah setelah hari Lebaran. Orang Jawa menyebutnya bakda Lebaran atau bakda kupat, sesuai dengan nama makanan yang lazim disantap kala Lebaran.

Saking lekatnya tradisi ini dengan masyarakat Jawa, sebagian umat Katolik Jawa K.W. pun mengadopsi halal bihalal untuk pertemuan setelah Natal.

"Mereka memilih waktu Natal yang sangat tepat untuk melaksanakan alal-bahalal," lanjut De Locomotief.

Nah, itulah sejarah halalbihalal. Dari perjalanan panjang tradisi halalbihalal, kita jadi paham bahwa budaya yang kita anggap biasa-biasa aja ternyata menyimpan sejarah yang kompleks dan kaya makna.

Jadi, tiap kamu ikut acara halalbihalal sekolah, kampus, atau keluarga besar, coba tengok ke belakang sejenak. Ada jejak-jejak sejarah panjang yang bikin momen itu terasa lebih dalam. (dru)

Baca juga: