Sejarah Kebudayaan dan Kesenian Masa Kerajaan Mataram Kuno, Dari Sastra, Musik, Hingga Relief Candi

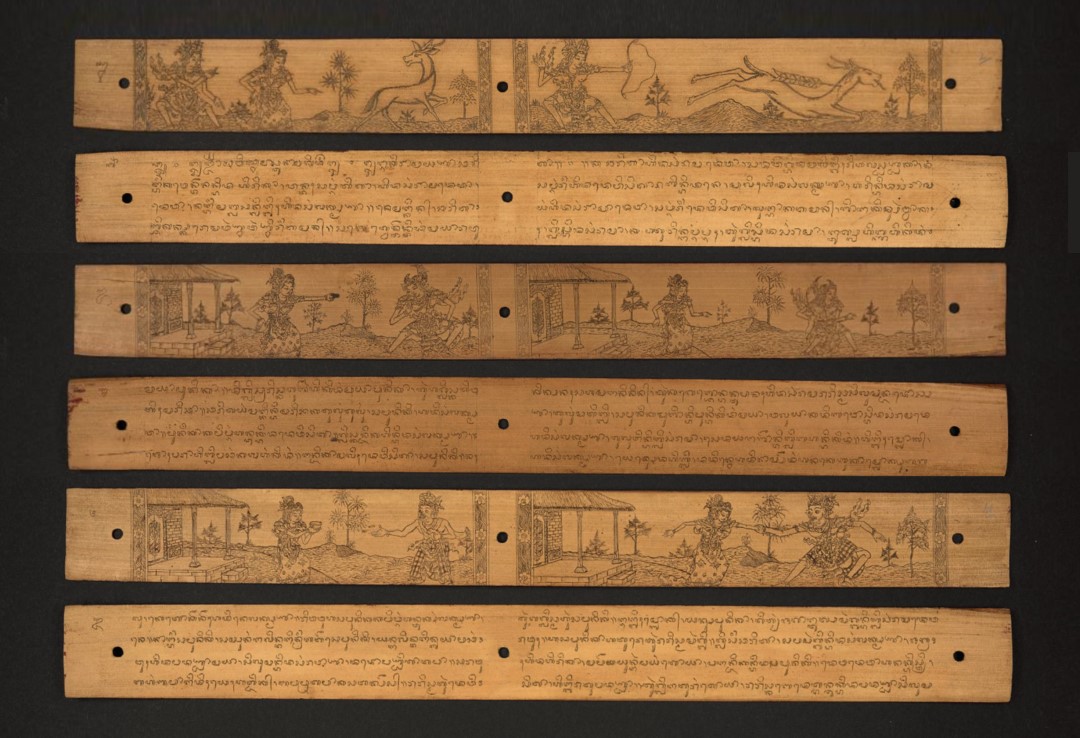

Salah satu relief di kompleks Candi Prambanan yang menggambarkan cerita Ramayana. (Foto: Delpher)

MerahPutih.com Halo, Guys! Pernah enggak sih kamu kepikiran bagaimana jadinya hidup tanpa budaya dan seni?

Bayangin deh, enggak ada musik buat menemani perjalanan, enggak ada film buat chill pada akhir pekan, atau enggak ada pameran seni buat cuci mata. Rasanya pasti hampa banget, kan?

Di dunia yang serba cepat ini, kadang kita lupa betapa pentingnya kebebasan berekspresi. Tapi coba bayangin kalau semua bentuk seni tiba-tiba dilarang.

Enggak ada lagi konser, enggak ada street art, dan enggak ada pertunjukan teater. Duh, seram banget!

Nah, balik ke masa lalu, tepatnya di Kerajaan Mataram Kuno Jawa Tengah dan Jawa Timur (abad ke 8-11 M), budaya dan seni sudah jadi bagian penting dari kehidupan mereka.

Budaya dan seni itu ibarat darah dan udara mereka.

Meskipun enggak ada TikTok atau Instagram buat pamer karya, masyarakat di sana punya cara keren buat mengekspresikan diri lewat berbagai bentuk kesenian.

Di artikel ini, kita bakal telusuri bagaimana asyiknya kehidupan budaya dan kesenian di Mataram Kuno. Mulai dari tari-tarian yang epik, karya sastra penuh makna sampai relief candi yang bikin takjub.

Kita bakal lihat bagaimana seni jadi bagian dari identitas mereka.

Siap buat perjalanan waktu? Yuk, kita eksplor bareng-bareng dan cari inspirasi dari masa lalu buat kehidupan kita sekarang!

Baca juga:

Sejarah Kerajaan Mataram Kuno Mengelola Sumber Pemasukan, Cerita tentang Pajak dan Penyelewengannya

Sastra Mataram Kuno

Kesusastraan punya tempat khusus dan terhormat di Kerajaan Mataram Kuno. Penciptaan karya sastra berkaitan dengan tiga tujuan: pelipur lara, tugas keagamaan (pemujaan terhadap dewa), dan pengagungan buat raja.

Tujuan pertama dan kedua sering kali enggak disebutkan secara terang di karya sastra, tapi tujuan ketiga kerap ditonjolkan secara jelas.

Meski terdapat tiga tujuan berbeda, ketiganya saling berkaitan, yaitu penanaman nilai-nilai tradisi besar.

"Pelbagai karya sastera digubah dengan bersumberkan tradisi sastera India, terutama dari kitab-kitab Ramayana dan Mahabharata," tulis arkeolog Supratikno Raharjo dalam buku Peradaban Jawa dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir.

Ramayana adalah kisah kepahlawanan Rama menyelamatkan istrinya Sinta dari tangan raksasa Rahwana. Sedangkan Mahabharata adalah epos kepahlawanan tentang keluarga Pandawa yang melawan keluarga Kurawa.

Lewat karya sastra, nilai-nilai kepahlawanan dan kepemimpinan ideal disebarkan. Sebab, prasasti enggak memuat sama sekali tentang gagasan kepahlawanan dan kepemimpinan ideal.

"Di dalam prasasti-prasasti masa Mataram yang sampai kepada kita, tidak pernah kita jumpai bagian yang menyebut sifat-sifat ideal seorang raja," sebut arkeolog legendaris Boechari dalam artikel "Kerajaan Mataram Sebagaimana Terbayang dari Data Prasasti" yang termuat di buku Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti.

Ramayana dibuat di Mataram Kuno pada sekitar abad ke-10 atau masa pemerintahan Dyah Balitung di Jawa Tengah. Sedangkan Mahabharata menyusul pada abad ke-11, ketika ibukota Mataram Kuno pindah ke Jawa Timur. Begitu keterangan yang tersua dalam prasasti Wukajana (908 M).

Dua kitab itu ditulis di atas daun lontar yang enggak bisa bertahan lama sampai berabad-abad.

"Dan waktu masyarakat Jawa sudah memeluk agama Islam, naskah-naskah tadi tidak lagi mendapat perhatian. Maka akhirnya kita-kita lontar (kropak) itu lenyap," urai R. Soekmono dalam buku Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2.

Meskipun bersumber dari India, pujangga Mataram Kuno saat itu enggak menyalin plek-ketiplek karya Ramayana. Ada beberapa bagian yang diubah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Mataram Kuno.

Pujangganya menyadur kisah itu dari bahasa aslinya, Sanskerta, ke bahasa Jawa Kuno yang umum dipakai oleh masyarakat Mataram Kuno. Kitab Ramayana yang terbit di Mataram Kuno disebut sebagai Ramayana Kakawin.

Bahasa Sanskerta kala itu hanyalah bahasa yang dikuasai oleh kalangan terpelajar dan elite. Meski begitu, enggak semua orang dari kelompok itu punya kemampuan menyadur bahasa Sanskerta ke bahasa Jawa Kuno.

Kualitas penyaduran kedua kitab tersebut bisa dikatakan sangat baik.

"Ramayana Kakawin ternyata amat indah bahasanya. Sang Pujangga mampu untuk menerapkan ilmu persajakan bahasa Sanskerta dalam bahasa Jawa-Kuna yang masuk keluarga bahasa yang lain dari bahasa Sanskerta," sebut Ayatrohaedi dkk. dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid II.

Titi Nastiti, arkeolog Universitas Indonesia, pernah mencatat beberapa karya sastra dari Mataram Kuno selain Ramayana Kakawin dan Mahabharata dalam tesisnya Peranan Pasar Di Jawa pada Masa Mataram Kuna (Abad VIII-XI Masehi).

Karya tersebut antara lain Canda Karana (tentang pendirian Candi Kalasan oleh Raja Dinasti Syailendra), Sang Hyang Kamahayanikan (tentang ajaran agama Buddha Mahayana), Brahmandapurana, dan Agastyaparwa.

Beberapa arkeolog menduga bahwa karya sastra tersebut mungkin lebih banyak lagi. Terutama dari masa Mataram Kuno di Jawa Tengah. Namun, karena ada letusan Gunung Merapi pada awal abad ke-10, kitab-kitab itu musnah.

"Dapat dibayangkan bahwa raja dan kaum kerabatnya dan golongan elite yang lain yang mungkin mempunyai koleksi karya-karya sastra mengungsi ke Jawa Timur tanpa sempat membawa koleksinya itu," terang Ayatrohaedi dkk.

Baca juga:

Serunya Kehidupan Masyarakat Masa Kerajaan Mataram Kuno, Dari Mengolah Makanan sampai Cari Hiburan

Musik, Tarian, dan Wayang untuk Rakyat Jelata Mataram Kuno

Kebanyakan karya sastra tersebut hanya dibaca oleh kalangan terpelajar dan elite. Sebab hanya merekalah yang mampu membaca. Rakyat jelata sedikit sekali yang mampu membaca ketika itu.

Karena itulah, cara penyampaian nilai-nilai kepada rakyat jelata berbeda, yaitu melalui seni pertunjukan musik, tarian, dan wayang.

Prasasti Sangsang (907 M) menyebutkan bahwa pertunjukan wayang kulit dan tari Kicaka digelar buat upacara penetapan sima (desa yang dibebaskan dari besaran pajak tertentu karena ada bangunan suci di dalamnya).

Pertunjukan wayang kulit dan tari Kicaka mengambil cerita dari kitab Mahabharata India.

Cerita Bhima Kumara berkisar tentang perjalanan Bhima, tokoh dalam agama Hindu. Sedangkan cerita Kicaka mengangkat perjalanan seorang lelaki (Kicaka) yang sedang mabuk asmara pada seorang perempuan (Drupadi).

Dalam kedua pertunjukan itu, alat musik gamelan juga membersamainya. Seorang pesinden atau penyanyi ikut meramaikan pertunjukan tersebut.

Prasasti Waharu I (873 M) menyebut istilah mangidung yang berarti widu mangidung, atau penyanyi perempuan.

Profesi ini ternyata termasuk dalam golongan abdi dalem yang digaji oleh keraton. Jadi, bisa dibilang mereka adalah artis istana!

Selain Kicaka, ada tarian lain buat penetapan sima.

"Sayang sekali kita belum dapat mengenali jenis-jenis tarian itu," sebut Ayatrohaedi dkk.

Tarian yang teridentifikasi dari prasasti dan relief candi antara lain tarian yang dibawakan oleh laki-laki dan perempuan, orang-orang tua, dan tarian khusus seperti tuwung, bungkuk, ganding, dan rawanahasta.

Beberapa alat musik yang mengiringinya adalah gendang, kecer atau simbal, gambang, saron, kenong, kecapi, seruling, dan gong.

Prasasti Waharu I mencatat adanya mapadahi atau pengendang. Mereka adalah abdi dalem yang digaji keraton.

Ada kelompok pengendang yang tampil dalam upacara penetapan sima. Salah satu tokoh terkenal adalah Si Kuwuk, pimpinan pengendang yang hadir dalam upacara tersebut.

Di istana, ada jabatan Rakryan Demang yang bertugas memastikan sang raja selalu gembira. Mereka mengatur musik, tarian, dan keindahan lainnya di istana.

Dari semua itu, penyajian kisah Ramayana India dalam pertunjukan kesenian di desa menandakan bahwa nilai-nilai besar telah menjadi bagian enggak terpisahkan dari kehidupan masyarakat perdesaan.

"Melalui saluran kesenian ini pula segi-segi lain dari tradisi keraton disebarkan, misalnya nilai-nilai kepemimpinan ideal dan bahkan mungkin nama-nama Sanskerta yang tumbuh menjadi simbol status sosial," catat Supratikno.

Oya, tahukah kamu bahwa nama-nama orang Mataram Kuno sebelum kedatangan pengaruh India?

Ini contohnya: Si Gorotong, Si Kloteng, Si Guwar, Si Wadag, Si Keni, dan Si Kasih.

Sementara nama-nama Sanskerta adalah Si Brahma, Si Ramya, Si Ananta, dan lain-lain.

Baca juga:

Relief Candi Sarat Makna

Jenis kesenian terakhir adalah relief candi. Dua relief candi yang paling kesohor dari masa Mataram Kuno adalah relief Borobudur dan Prambanan.

Relief candi bukan hanya buat menampilkan ragam hias, tapi juga menyampaikan pesan cerita. Karena itulah, ada yang bilang relief candi itu semacam komik kuno.

Meskipun beberapa orang menyatakan keberataannya jika relief disebut komik. Sebab relief dan komik dua bentuk kesenian yang berbeda.

Relief candi lebih bertujuan khusus dalam penyampaian nilai-nilai yang bersumber dari agama besar ketika itu, yaitu Hindu dan Buddha.

"Relief cerita dimaksudkan untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat berupa ajaran keagamaan maupun ajaran kebenaran," tulis Hari Lelono dalam artikel "Penggambaran Relief Cerita Pada Beberapa Candi di Jawa Tengah dan Timur (Makna Simbolis dan Edukatif", yang termuat di Berkala Arkeologi Volume 24 No 1, Tahun 2004.

Ada pula relief candi yang menggambarkan suatu objek atau fenomena masyarakat pada masa lalu. Misalnya kehidupan di dalam istana, pertunjukan seni, dan perdagangan. Bahkan jenis-jenis hewan dan tetumbuhan.

Maka relief sering juga dapat digunakan sebagai sumber sejarah buat mengetahui kehidupan masyarakat pada zaman candi berdiri.

Relief candi dibuat di atas batu andesit atau batu bata, dua bahan yang lazim dalam pembangunan candi.

Secara bentuk, candi terdiri dari tiga bagian utama: kaki candi, badan candi, dan puncak candi.

Biasanya relief ditempatkan pada bagian kaki dan badan candi. Cara membaca relief candi ada dua: dari kiri ke kanan searah jarum jam (pradaksina) atau dari kanan ke kiri berlawanan arah jarum jam (prasawya).

Dari situ, kelihatan bahwa para arsitek atau pembuat candi sudah memperhitungkan secara seksama jumlah dan isi relief sehingga membentuk suatu kesatuan cerita dan meninggalkan makna bagi para pembacanya.

"Karya-karya seni tersebut tentunya dibuat seindah mungkin mengingat bahwa candi adalah sebagai tempat suci sakral untuk melangsungkan upacara-upacara agama dan pemujaan," lanjut Hari Lelono.

Cerita dalam relief candi bersumber dari kitab kesusasteraan atau karya tulis lain yang sezaman.

"Namun, berlainan dengan kitab sastera yang umumnya karya individual, relief yang dipahat pada candi merupakan karya kolektif yang hanya dibuat sekali sehingga tidak memberikan kemungkinan untuk mengalami perubahan pada masa-masa berikutnya," urai Supratikno.

Jadi, dari cerita-cerita ini, kita bisa lihat betapa kaya dan beragamnya kehidupan budaya dan kesenian di Mataram Kuno.

Mereka enggak cuma sekadar hiburan, tapi juga bagian penting dari identitas dan kehidupan sosial masyarakat saat itu. (dru)

Baca juga:

Sejarah Indianisasi Kepulauan Nusantara, Bukan Sekadar Bollywood

Bagikan

Hendaru Tri Hanggoro

Berita Terkait

29 Desember Memperingati Apa? Ini Fakta Sejarah dan Hari Unik yang Viral

28 Desember Memperingati Hari Apa? Dari Catatan Sejarah hingga Peristiwa Unik Dunia

Indonesia Ukir Sejarah di SEA Games 2025, Catat Laga Tandang Terbaik dalam 32 Tahun

25 Desember Memperingati Hari Apa? Hari Natal, Peringatan Internasional, dan Peristiwa Penting

23 Desember Memperingati Hari Apa? Ada Sejarah Besar di Baliknya!

21 Desember Memperingati Hari Apa, Ini Fakta, Peringatan, dan Sejarahnya

18 Desember Bukan Tanggal Biasa, Ini Deretan Peringatan Pentingnya

16 Desember Memperingati Hari Apa? Banyak Momen Bersejarah!

Baru Diluncurkan, Pimpinan Komisi X DPR Ajak Baca dan Kritisi 'Buku Sejarah Indonesia'

13 Desember Memperingati Hari Apa? Ini Sejarah, Fakta, dan Peringatan Penting